Китай 2

25 апреля.

В этот день меня ждал горный массив Хинган. До следующего крупного города Цицикара было 400+ км. За день однозначно столько не проехать, поэтому планы были заночевать где-то посередине. Мои опекуны Сергей и Иван придумали мне маршрут: доехать на поезде до станции Унор и дальше своим ходом до г. Чжалантуня. На утренний поезд мне билет с утра купить не удалось. Кассирша, увидев мой паспорт, что-то оживлённо залопотала, если я правильно её понял, она не успеет оформить билет за оставшиеся до отправления 15 минут, да к тому же ещё велосипед у меня. Поэтому я сразу поехал своим ходом.

В отличие от предыдущего дня ветер дул сильнее и порывами. К счастью – в основном попутный, но местами сдувал вбок, особенно неприятно, когда рядом в этот момент едет фура. Было прохладнее чем накануне и временами накрапывал дождик. Поэтому я километров через сто оделся потеплее.

К часу дня доехал до города Якэши и остановился пообедать. Зашёл в какое-то кафе. Местные что-то кушали палочками. Я спросил у хозяина, что есть. Он показал на кучу копчёных куриц (ну как куриц, скорее – их грудных клеток. С тушек были оторваны конечности и все мясистые куски.) Рядом лежали какие-то мясные кости тоже без, собственно, мяса.

На стене висело меню в картинках. Из всех представленных блюд я выбрал картошку с кусками (нормальными) курицы и попросил принести. Пока блюдо готовится, взял бутылку колы и углубился в интернеты. Минут через двадцать мне принесли тазик картошки с кусками курицы. Но куски были какие-то малосъедобные, в основном из костей. Вместо голени как на картинке, присутствовала когтистая лапа. Дополнительно принесли большую тарелку риса и палочки. Палочками я есть не умею, поэтому достал свою ложку. Из всего предложенного я полностью съел рис, а из содержимое тазика по большей части оставил. В принципе насытился. Хотя остался вопрос, куда они девают нормальное мясо, если кормят костями. Не знаю, но возможно, там у них фабрика по производству дошираков и всё мясо идёт на экспорт.

Время обеда прошло, и многочисленные китайцы с улиц городка пропали. Вернулись на рабочие места. Широкие улицы опустели, в парке отдыха – не видно ни одного человека.

Вскоре дорога испортилась. Начались подъёмы. Несколько участков на подъёмах и спусках протяженностью по 2-3 км оказались непригодны для движения на велосипеде. Асфальт натурально с них слез, оголив видавшие виды бетонные плиты в основании дороги. Пришлось идти пешком пол грохот фур. На обочине валялось много картофелин, выпавших из грузовиков. Жалко, что это были не мандарины как накануне. Часам к четырём я добрался до того самого Унора и нашёл там заправку, где можно было купить что-то попить-поесть.

До темноты оставалось часа два-два с половиной, шел дождик. Я позвонил своим опекунам за советом относительно ночлега.

«Сможешь проехать 35 км, из которых 10 в подъём? - спросил Сергей, - да у тебя и выбора нет. Короче, на горе в посёлке Хингалин есть ночлеги для дальнобойщиков. Доедешь, смотри с левой стороны, где машины стоят, туда и просись на ночлег. Там и поужинаешь. Доедешь, - позвони Ивану, чтобы он объяснил хозяину, что тебе не ужин сделать, иначе они приготовят что ты есть не сможешь, и останешься голодным».

Я так и поступил. Остаток пути в этот день покрытие было ровное. Горка, пусть и длинная, но не сильно крутая. Доехал я, нашёл подходящий домик (их там было несколько). Всего за 20 (Двадцать!) юаней мне предложили комнату, ещё за двадцать накормили. День закончился благополучно.

26 апреля

В этом посёлке находится один из входов в железнодорожный тоннель и даже есть музей Китайско-Восточной Железной дороги (КВЖД), который мне рекомендовали посетить. Утром я этого музея не нашёл и поехал дальше. На спуске снова был участок плохой дороги километра на три, который пришлось пройти пешком. Зато дальше снова асфальт стал идеальным, и я с удовольствием покатил по намеченному маршруту. Маршрут мой на сегодня заканчивался в городе Чжалантунь и проходил вдоль трассы КВЖД. Эта железная магистраль была построена от Читы до Владивостока и Порт-Артура в начале 20-го века в рамках политики по увеличению влияния Российской Империи на Дальнем Востоке и по началу какое-то время принадлежала России. Впоследствии китайцы не без участия японцев эту дорогу у СССР благополучно отжали.

На первом спуске дорога снова была убитая, но потом пошёл хороший, идеальный, можно сказать, асфальт. Через двадцать километром пути я выехал к перекрёстку, на котором красовалась инсталляция, изображающая дорожных рабочих.

По совету своих опекунов здесь я съехал с дороги G301 и направился вдоль КВЖД в направлении Чжалантуня. Сюда они меня направили не только с целью оптимизации маршрута, но и чтобы показать местные достопримечательности, в частности – скальные образования возле посёлка Байлинь. Сергей часто проезжал этот маршрут и знает разные его особенности.

До скальных образований я добрался и заценил их. Беда была в том, что, не доезжая километров пятнадцать до Байлиня, дорога снова испортилась и я потерял ещё одну спицу с той же стороны колеса. Колесо заметно перекосило и, таким образом, ехать уже стало невозможно. Я прошёл эти 15 километров пешком. Попутно почитал через переводчик надписи на заборах в посёлках по пути.

Здесь указано, сколько гектаров пахотных земель обслуживает этот посёлок. На флагах – предупреждения типа «берегите лес от огня».

А здесь - красными буквами – что-то про «выше держите знамя социализма…», а чёрными, написанными от руки – про лечение кожных болезней за 15 минут.

В Байлине есть вокзал, но всё закрыто и поездов сегодня уже не ожидается. Кроме поезда никакого общественного транспорта нет. Зато есть продуктовый магазин. Я зашёл и упросил хозяйку найти мне такси. В итоге пришёл мужик, видимо её муж, и согласился за 200 юаней довезти меня до Чжалантуня. После Байлиня километров тридцать дорога была такая же разбитая, но на подъезде к городу снова стала идеальной. По пути были видны горы с остатком горнолыжной трассы и розовыми боками в местах цветения маральника.

Довезли меня до вокзала. Я сразу же пристегнул свой велосипед к перилам и пошёл в кассу покупать билет на ночной поезд до Харбина. Тётушка, увидев меня, позвала коллегу, и та в отдельном окошке стала оформлять мне билет, с трудом перебивая данные из моего паспорта в свою программу. У обычных китайцев в соседнем окошке всё происходило гораздо быстрее. Они по всюду носят свой ID размером с водительское удостоверение со встроенным чипом. Прикладывая его к терминалу, сразу идентифицируют свою личность. За велосипед доплачивать ничего не пришлось.

Оформив билет, я отправился посмотреть город. Чжалантунь небольшой чистый городок с широкими улицами и площадями. При этом на картах его почему-то довольно непросто найти.

Я походил по улицам, поужинал, снова ткнув в меню на приглянувшееся мне блюдо, купил в магазине продуктов, а также ложку и вилку, чтобы в следующий раз не просить одноразовые вместо палочек. Из продуктов хотел бы отметить манго. Стоят они относительно недорого, около 15 юаней за кг., при этом удивительно сочные и вкусные. У нас такие не продаются. Купил плёнку для упаковки велосипеда к транспортировке (Сергей меня предупреждал, что в поезд лучше заносить велосипед в разобранном состоянии и в чехле или упакованным в плёнку).

Зашёл в несколько дворов, чтоб оценить быт простых китайцев. Всё чисто и цивильно.

Тем временем наступил вечер. Все магазины и прочие конторы стали дружно закрываться, на улицах вдруг стало многолюдно. В хорошую погоду китайские трудящиеся вышли на вечерний променад. На площадях и в парках мне довелось наблюдать непривычные для чужестранца способы проведения досуга. Люди собирались в группы, пели песни либо танцевали парами под музыку, либо выполняли групповые физкультурные упражнения. На площади перед вокзалом образовалась колонна, которая медленно двигалась по замкнутой траектории, выполняя набор упражнений. Возглавляли её видимо опытные тётеньки с отточенными движениями, а замыкали видимо новички, движения которых смотрелись уже не столь грациозно. Я даже подумал, а не влиться ли мне в их коллектив в хвост колонны, но всё-таки воздержался

Опускались сумерки. Спросил совета у Сергея, как мне скоротать время, Сергей рекомендовал идти в баню и даже указал направление.

Бани, кстати, в Китае хороши! Интерьер, обстановка и обслуживание на высоте. За 38 юаней три объёмных бассейна с водой разной температуры, парилка, помывочная, зона отдыха, все дела, выдают полотенца, шлёпанцы, мыльные и бритвенно-зубные принадлежности. На третьем этаже можно заказать услуги массажа и попить чаю в буфете.

На улицу я вышел уже в девять часов. На улицах уже никого не было, ни людей, ни машин. Все пошли отдыхать, готовясь к следующему трудовому китайскому дню. Я на площади у вокзала снял комнату за 35 юаней на несколько часов. Поспал немного, поел, отдохнул и в полночь выдвинулся на вокзал. Там отстегнул от забора свой велосипед, разобрал и замотал в плёнку. Пока я с ним возился, стал подтягиваться народ, по ID через турникет проходить сначала в зал ожидания, а за 10 минут до отправления – снова через турникет – на платформу. Поскольку у меня не было китайского удостоверения личности, я без очереди проходил в отдельную калитку, предъявляя паспорт специальному контролёру.

Подошёл поезд. Вагоны похожи на наши плацкартные, но без боковых мест, пассажиры лежат на полках в трёх уровнях. А над проходом, где у нас боковые места, - большая багажная полка с чемоданами. Я туда закинул, было, и велосипед, но проводник велел мне его спустить и поставить в тамбур с нерабочей стороны. Все уже спали, я лёг на свою полку в среднем уровне, моментально уснул и проснулся уже в Харбине.

27 апреля.

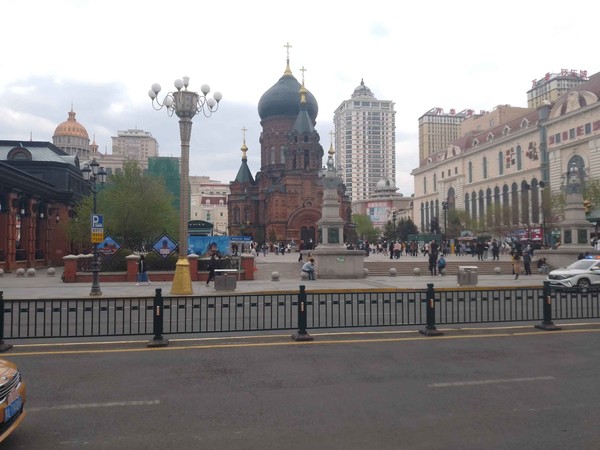

Харбин считается (кем-то, почему-то) самым русским китайским городом. Он основан в конце позапрошлого века строителями КВЖД. До определённых пор здесь жило много русских переселенцев, сначала - строителей железной дороги, а после революции - белоэмигрантов. До сих пор кое-где на памятниках встречаются надписи по-русски. Сегодня в Харбине проживает более 10 миллионов человек, среди них я, и не без оснований, рассчитаывал найти хотя бы одного, кто сможет мне отремонтировать колесо.

Здание вокзала, как и положено, внушительных размеров. Как только я пересёк привокзальную площадь, откуда-то из-под земли (буквально) появился человек и предложил комнату в гостинице. До вечера за 128 юаней. Не дёшево, но очень в тему. В подвале около вокзала комната со всеми удобствами – то, что нужно. Я оставил вещи, сходил на вокзал купил билет на вечер до Муданьцзяна, взял колесо без двух спиц и отправился в город.

Погода стояла замечательная. По гугл-карте я посмотрел, что ближайший велосервис находится в четырёх километрах и пошёл туда пешком.

Велосервисом оказался какой-то подвальный дедушка, ресурсов которого хватало разве что на то, чтобы поменять камеру и отрегулировать седло. Где можно отремонтировать моё колесо он естественно не знал. Вообще китайцы холодные и необщительные люди. В противоположность персам, гостить у которых мне довелось незадолго до описываемых событий, они даже не пытаются чем-то помочь незнакомому человеку. Это проявляется повсюду: посоветовать, дорогу подсказать, помочь выбрать покупки – это исключено. Информацию их них приходится словно клещами вытаскивать. Так и дедушка. «Не знаю, - говорит – разговор закончен».

Тогда я вышел на улицу с велодорожкой и стал ждать, когда мимо меня поедет велосипедист на шоссейнике. Ждать пришлось недолго, я отчаянно замахал рукой и колесом, призывая его остановиться. В итоге удалось выяснить, что шоссейниками занимается магазин «Трек» по такому-то адресу. Я поймал такси и поехал в Трек. Там мне не смогли помочь, но направили в следующую локацию, где находится множество веломагазинов. Также доехав туда на такси, я стал ходить от магазина к магазину и спрашивать, кто может отремонтировать моё колесо либо продать аналогичное. В десятке магазинов мне сказали «нет» и «не знаем», пока в подвале один парень не сказал: «О! Оригинальный Compagnolo! Круто! Мой брат - единственный во всём Харбине мастер, кто чинит такие колёса!» - и дал мне адрес. Я поехал туда, нашёл магазин-сервис, где тусуются шоссейники, и там вызвали мастера, который за скромные 50 юаней нашёл в своих запасах нужные спицы, починил и отрегулировал моё колесо, а заодно подарил по моей просьбе ещё пару запасных спиц. Пока он возился, мне налили чаю, и я слушал, как велосипедисты на непонятном мне языке обсуждают какие-то свои, очевидно, велосипедные дела.

Вот по этому адресу в Харбине можно починить шоссейник.

Когда я сообщил своим друзьям из Маньчжурии об успешном ремонте, они порадовались за меня и сказали, что Антону (их товарищу-китайцу) уже сообщил его приятель из Харбина, что какому-то русскому только что починил колесо и подарил две запасные спицы. Правда, спицы эти я, к несчастью, промотал. Вернувшись в гостиницу, обнаружил дыру в рюкзаке, которую они проткнули и выскочили. Извини, добрый веломастер. Радовало, что через эту дырку не вывалились заодно кошелёк и паспорт.

В субботу на набережной и в центре на пешеходных улицах было множество народу. Китайцы дружно гуляли. И не просто гуляли, а со смыслом. Я не видел нигде столько проявлений самодеятельности. Люди группами пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах, били в барабаны. Буквально через каждые сто метров можно было наблюдать подобные импровизированные выступления. На отдельных точках собиралось множество зрителей, видимо там, где особенно хорошо пели.

Пообедать я зашёл в Макдональдс. Несколько разочаровался: китайский Макдональдс это не привычные нам «Вкусноиточки», а скорее что-то для них чужестранное и местными жителями не особенно востребованное, видимо, как у нас - рестораны какой-нибудь вьетнамской кухни. Народу в зале почти нет, несмотря на толпу на улице, меню дорогое, заказ готовится долго (при мне они достали заготовки из холодильника и только минут через двадцать выдали подгоревший бутерброд и картошку фри). Вообще у них там есть ещё KFC, где дела вроде идут побойчее.

На центральной пешеходной улице Чжуньян, её ещё называют, Харбинским Арбатом, люди шли потоком по направлению к набережной, кушая мороженое, среди небольших, но красивых зданий, построенных в своё время русскими эмигрантами в различных архитектурных стилях: от эпохи Возрождения и барокко до эклектизма и модерна.

Попадались стилизованные магазины русских товаров, из которых доносились знакомые мелодии типа «Новый год к нам мчится, скоро всё случится…». Из сувениров вторым по популярности после различных матрёшек оказался Щелкунчик в образе Буратино с огромной челюстью разных размеров: от совсем маленьких статуэток и вплоть до человеческого роста.

Нагулявшись, вечером я сел на скоростной поезд и уехал в Муданьцзян.

Прибыв в Муданьцзян, сначала вышел по тоннелю не на ту сторону от вокзала сквозь вокзал обратно уже не пускали, поэтому до площади с гостиницами пришлось прогуляться в обход по пустым вечерним улицам пару километров с упакованным велосипедом в руках. Быстро нашёл гостиницу за 60 юаней, правда, пришлось попросить заменить номер, ибо в первом было накурено. В номере собрал велосипед, чтобы с утра продолжить свой путь к Владивостоку.

28 апреля.

С утра на улицах было весьма многолюдно, особенно если учесть, что часы показывали 8 утра в воскресенье.

Трудящиеся стояли на остановках или ехали куда-то на мотоциклах и автомобилях. Поехал на восток по указателю G301. На выезде свернул не туда и, поскольку солнца не было, плутанул маленько. Через километров пять впереди показался город, открыв навигатор, обнаружил, что это снова Муданьцзян, пришлось возвращаться. Чтобы срезать, проехал через какие-то посёлки и наконец выехал на хорошую дорогу. Дорога действительно была хороша! Идеальный асфальт, разметка, километровые столбы, включая пикеты через каждые сто метров, указатели. «Суйфэньхэ 128». «Да по такой дороге это часа на четыре, к обеду доеду до границы,» - думалось мне.

Карта говорила, что впереди снова небольшой горный массив.

Справа и слева я наблюдал интересные вещи. Китайские граждане в выходной выехали с семьями (с детьми и термосами) на свои наделы сажать кукурузу. По вспаханному полю тут и там шли люди с полуавтоматическими пневмосеялками.

Кое-где работали трактора, те же, у кого трактора не было, вспахивали участки плугом на быках. Я про такое только в сказках читал и в исторических книгах. Думал, что этот способ уже лет как сто как канул в лету. Оказывается – ещё не до конца. На фото – кусочек дороги, по которой я ехал, на заднем плане – пункт въезда на платную магистраль, а между ними – пахарь и его бычок. Причём это далеко не единичный случай.

Когда я остановился сделать очередное фото, меня догнал китаец на горном велосипеде. «Куда, - спрашивает, - путь держишь?» «Суйфэньхе», - отвечаю. Поглядел он на мой велосипед, с сомнением покачал головой, что-то пробормотал и поехал дальше. Вскоре стало понятно, что он имел в виду. В очередном посёлке дорога резко испортилась, скорость кардинально снизилась.

Через десять километров в гору вновь покрытие стало идеальным, и следующие семь-восемь с горы пролетел с ветерком мимо цветущих миндальных деревьев и оказался в городке Мулинчжен на реке Суйфун. На улицах шла бойкая торговля. Мне захотелось апельсинов, но продавец куда-то свалил, оставив за себя колонку, которая повторяла одну и ту же фразу по-китайски, вероятно призывающую покупать апельсины. Пока ждал, даже запомнил, как она звучала, и следующий час она вертелась в голове. Купил у него апельсинов и направился дальше. Но тут, вот незадача, дорога закончилась. Навигатор показывал, что надо продолжать путь по грунтовой дороге. Я попытался поинтересоваться у местного жителя, как мне ехать в Суйфэньхэ. Видно, что его немного позабавило, как я произношу это название, и он ответил что-то в стиле «иди на восток и придёшь в Суйфэньхэ».

Ну я и пошёл, не имея представления, сколько километров такой дороги ожидает впереди. Грунтовкаоказалась довольно накатистая. Сильно на ней не разгонишься и в дождь, наверное, не проедешь, но ехать в принципе можно, если аккуратно. В любом случае лучше, чем по старым бетонным плитам. Обнадёживало, что за исключением твёрдого покрытия в наличии имелась вся атрибутика национальной трассы: километровые столбы и столбики через каждые сто метров, на мостах при пересечении речек – горизонтальная и вертикальная разметка и даже пункты дорожного видеоконтроля каждые пять километров.

По пути попалось несколько крестьян на тракторах, несколько автомобилей и пара совсем убогих деревенек. Пошли спуски-подъёмы. Когда дорога зашла в лес, пропала сотовая связь, остались только километровые столбы и временами – растяжки с призывами беречь лес от огня.

Когда по грунтовке я проехал уже сорок километров и уже изрядно подустал, дорога закончилась и пошёл участок дорожного строительства. Появился сигнал мобильной связи и какой-то посёлок в пределах видимости. Я приободрился, тем более что в посёлке встретился павильон, похожий на автобусную остановку.

Ну, думаю, скоро начнётся асфальт, тем более, согласно карте, впереди за поворотом начинался прямой участок. Но реальность оказалась хуже ожиданий. Этот прямой участок означал продолжение зоны строительных работ причём на стадии формирования профиля дороги. Строительный городок, огромные кучи песка и щебня, работающая техника и неизвестность впереди. Не больше 20 км неизвестности, ибо там на карте уже значился какой-то город, но и 20 км пешком (ехать было практически невозможно) это довольно много, учитывая, что до сумерек оставалось всего пара часов.

Мне встретился рабочий, который немного говорил по-английски. Он высказался в пользу китайско-российской дружбы, выразил поддержку президенту Путину и проводимому им курсу. «Скажи лучше, товарищ, далеко ли до нормальной дороги,» - попросил я его. Он задумался, повспоминал, как по-английски будет «двадцать» и огорчил меня перспективой идти ещё 20 км пешком. Время поджимало, я попробовал ехать, но вскоре навернулся через голову, чуть не поломал велосипед и решил, что надо попытаться эвакуироваться.

Транспорта не пришлось долго ждать, показался автобус с рабочими, который я успешно тормознул. Водитель оказался неожиданно лаконичен: «Пиздес?» - понимающе произнёс он, оценив ситуацию. «Да-да, пиздец,» - не мог не согласиться я. «Залезай, - жестами показал он, - поехали». Через полчаса они выгрузили меня в городке Суйянчжен. Я присел на лавочку, пришёл немного в себя и поехал искать ночлег.

Пошёл по улицам, наводя смартфон на надписи на стенах, набрёл на некий экспресс-отель на первом втором этаже жилого дома. Внутри никого нет. На рецепции стоит объявление, что по всем вопросам звонить по таким-то телефонам. Позвонил, мне никто не ответил. Подождал и попробовал спросить гугл-карту. Та направила меня куда-то в промзону. Вообще Гугл-карты в Китае (по крайней мере в северной части) работают очень приблизительно. Мало того, что они устаревшие, так ещё и расхождения между картой и спутниковым снимком достигают нескольких сотен метров. На карте часто не показаны реки и прочие важные детали.

На этой фотографии группа граждан делает вечернюю зарядку на площади, одновременно смотря новости на большом экране.

В итоге гостиницу я нашёл просто на улице, и за 150 юаней меня поселили в очень приличный номер. До Суйфэньхэ не добрался километров тридцать, но это и не страшно. Завтра доеду, не торопясь. Сходил купил поесть, в том числе всяких (экзотических для России) фруктов.